Егорова (Трубецкая) Любовь Николаевна (Александровна)

Татульян Виктория Арамовна

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

ФИО: Егорова (Трубецкая) Любовь Николаевна (Александровна)

Дата рождения: 27 июля (8 августа) 1880 г.

Место рождения: г. Санкт-Петербург

Дата смерти: 18 августа 1972 г.

Место смерти: г. Париж, Франция

Звания/награды:

Золотая медаль (1909 г., 1916 г.)

Кавалер Ордена искусств и литературы. (1964 г.)

Профиль авторизован в сентябре 2025 года

Автор профиля: Владимир Павлоцкий

Место учебы: Императорское Петербургское театральное училище (современное название: Академия русского балета им. А.Я. Вагановой))

Дата окончания: 1898 г.

Педагоги: Е. О. Вазем, Э. Чекетти

По окончании училища брала уроки у Е. О. Вазем, М. Н. Горшенковой, А. Х. Иогансон.

Партии, исполнение за время обучения:

«Урок танцев в гостинице» (балетмейстер Чекетти) па-де-катр (вместе с одноклассниками Ю. Седовой, М. Обуховым, М. Фокиным) выпускной спектакль

Место работы: Императорский Мариинский театр; с 1935 – Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова (современное название: Государственный академический Мариинский театр))

Дата поступления: 1898 г.

Дата окончания работы: 1917 г.

Среди партий, исполненных за время работы в театре:

«Франческа да Римини» (балетмейстер Фокин) Франческа – первая исполнительница

«Баядерка» (балетмейстер Петипа) Никия

«Камарго» (балетмейстер Петипа) Камарго

«Конек-горбунок» Царь-девица

«Жизель» Жизель, Мирта

«Синяя борода» (балетмейстер Петипа) Изаура

«Спящая красавица» (балетмейстер Петипа) Аврора, Флорина

«Маркобомба» (балетмейстер Л. Иванов)

«Ручей» (балетмейстер Коппини) Наила

«Дочь фараона» (балетмейстер Петипа) Аспиччиа

«Лебединое озеро» (балетмейстеры Петипа, Л. Иванов) Одетта-Одиллия

«Корсар» Медора

«Раймонда» (балетмейстер Петипа) Раймонда

«Очарованный лес» (балетмейстер Л. Иванов) Илька

«Волшебная флейта» (балетмейстер Л. Иванов) Лиза

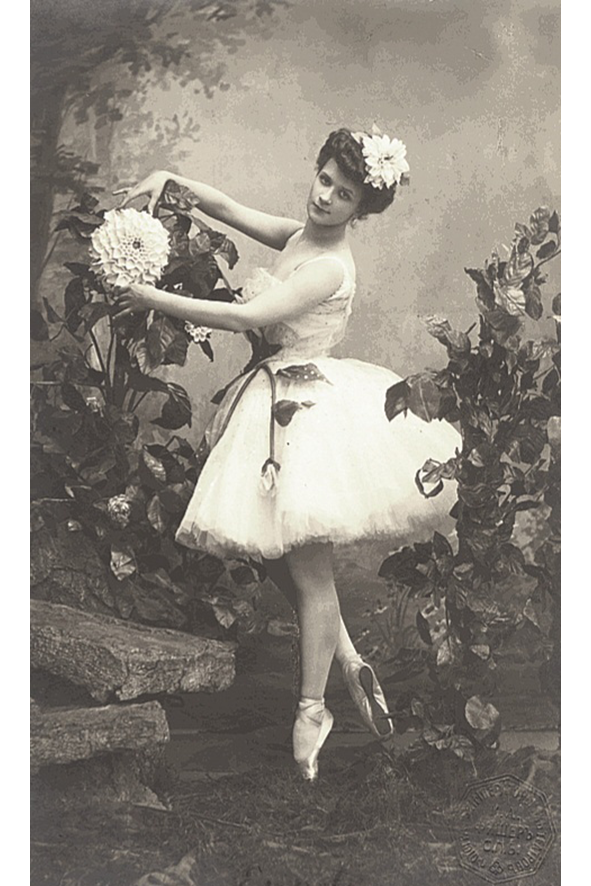

«Голубая георгина» (балетмейстер Петипа) Голубая георгина

«Дон Кихот» Китри

«Пахита» (балетмейстер Петипа) Пахита

Вариации и сольные места в различных балетах.

В 1922 году в «Русском балете С. Дягилева» исполнила партии феи Канареек и Авроры в «Спящей красавице»

Постановки-редакции

«Свадьба Авроры» Дивертисмент из «Спящей красавицы» для Датского королевского балета

«Лебединое озеро» для Национального балета Нидерландов

В 1923 году открыла в Париже школу танца.

Среди учеников: С. Лифарь, Л. Мясин, А. Долин, Р. Пети, П. Лакотт, М. Фонтейн, В. Немчинова, А. Данилова, В. Пьолле, М. Бежар, Ю. Алгаров, Ж. Скибин, М. Толчиф, С. Гаскелл, Н. Вырубова, Р. Хайтауэр, Д, Лишин, М. Безобразова, Т. Лескова, Н. Тейладе, К. Бесси, М. Гилгуд, К. Триполитова, А. Эглевский и многие другие

Основательница труппы «Балет молодости» (1937-1939 гг.)

В балетной оранжерее Императорского Мариинского театра в начале прошлого столетия среди красивейших роз, любимцев гарема цветастых тюльпанов и бесстрастных камелий распускался скромный поэтичный серебристый ландыш – Любовь Егорова.

Егорова окончила Императорское театральное училище (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой) в 1898 году. Ее педагог Энрико Чекетти выпустил Егорову в pas de quatre с одноклассниками Ю. Седовой, М. Обуховым и М. Фокиным. Егорову взяли в труппу Мариинского театра. Уже в театре она продолжила обучение у Е. О. Вазем, М. Н. Горшенковой и А. Х. Иогансон.

Путь Егоровой к премьерству был не прост. Ее техника классической танцовщицы была безукоризненной. Но виртуозность как таковая не стала для начинающей артистки самоцелью и демонстрацией возможностей. Ей были чужды непревзойденное брио М. Кшесинской, ее пыл и напор, уверенные силовые приемы Ю. Седовой, блеск и энергия А. Вагановой. Показная виртуозность лежала вне сферы ее дарования. Стезя Егоровой, лиризм и недосказанность, не были слишком популярными качествами в эпоху танцовщиц-виртуозок и рассматривались как отсутствие индивидуальности. Егорова танцевала как дышала, своей духовностью напоминая мадонн с полотен великих художников эпохи Возрождения.

Безупречная техника танцовщицы позволяла предоставлять Егоровой занятость в текущем репертуаре. Она стала получать сольные места. Критика отмечала добротное исполнение, но и только.

В 1909 году Егорова вышла в партии Флорины в «Спящей красавице». Флорина-Егорова завораживала проникновенной поэтичностью. Она трепетно откликалась на трели порхавшей Голубой птицы, была очарована ею. Мягкий, полный задушевности и очарования танец Егоровой-Флорины, пронизанный грациозностью и изяществом, пленял своей изысканной простотой, был красив и непосредственен.

Мечтавшая о «Жизели» и «Лебедином озере», Егорова станцевала Аврору в «Спящей красавице». Ее принцесса рассыпала светозарные лучики счастья. Артистка насыщала роль естественной прелестью, она притягивала редкостной обаятельностью. Аврора-Егорова откликалась на музыку П. И. Чайковского, сливалась с ней, превращаясь в единое целое с музыкальной партитурой композитора.

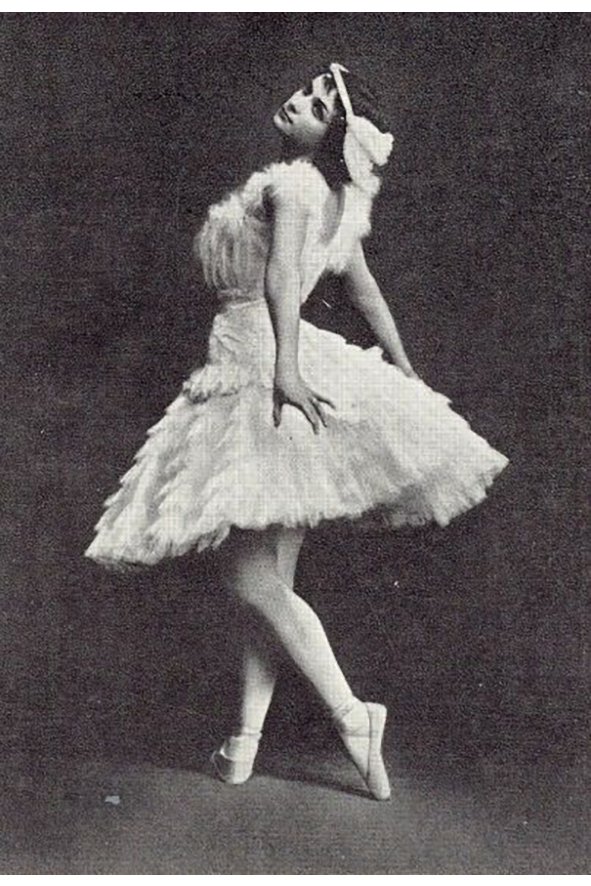

К исполнительским достижениям танцовщицы относилась главная роль в «Лебедином озере», в особенности партия Одетты. Егорова впервые вышла в «Лебедином озере» в 1913 году. Одетта-Егорова была робка, стеснительна, Танец был овеян элегической грустью, легкой меланхолией.

Страсть нежных, кротких душ, судьбою угнетенных,

Несчастных счастие и сладость огорченных!

О Меланхолия! Тыим милее всех

Искусственных забав иветреных утех.

Сравнитсяль что-нибудь ствоею красотою,

С твоей улыбкою и с тихою слезою?

Адажио Одетты и Зигфрида воспринималось как печальная поэма без слов, звучало скорбно и безотрадно. В кантилене танца рождался пластический образ девушки-птицы, который был исключительно индивидуальным. В мелодично протяжных движениях ее рук-взмахов, которыми она пыталась закрыться от Зигфрида, поначалу не доверяя ему, виделись лебединая стать и своеобразное очарование. Это был поиск нового пути в интерпретации традиции. Танцовщица почти не мимировала, образ возникал из танца и был проникнут настоящим глубоким чувством.

В 1917 году в ранге прима-балерины Егорова дала свой прощальный спектакль.Это было «Лебединое озеро». В предыдущем сезоне А. Л. Волынский сетовал, что ему не довелось увидеть Егорову в Одетте-Одиллии: «…партия царицы лебеди – настоящий шедевр искусства танца во всех отношениях. Знаменитый дуэт второй картины балета Л. Н. Егорова …исполняет бесподобно». Рецензируя прощальный бенефис Егоровой, все тот же А. Л. Волынский приводил слова балерины: «Обожаю поэтический танец с налетом грусти.» И далее он замечал: «…образ зачарованного Лебедя, весь тоска и меланхолия, так прекрасно удается ей [Егоровой] в балете Чайковского».

Волынский верно разглядел у Егоровой скорбность грез, овеянных лирикой и по-тургеневски мечтательные настроения. Такой через двадцать с лишним лет стала близкая ей по духу Г. С. Уланова, хотя никогда не видавшая Егорову на сцене.

На долю Егоровой выпала всего лишь одна премьера. Ее соученик М. Фокин доверил ей титульную партию в балете «Франческа да Римини». Увы, этот балет не стал творческой удачей ни Егоровой,ни его постановщика.

После прощального бенефиса Егорова вышла замуж за сына директора Императорского Эрмитажа, князя Никиту Сергеевича Трубецкого, уехала с ним в Финляндию, а после событий 1917 года в Париж. В Россию она больше не возвращалась.

В начале 1920х годов Егорова присоединилась к труппе Дягилева, выступив в Лондоне в «Спящей красавице», сначала в партии феи Канареек, а потом и Авроры, которую она делила с В. Трефиловой и О. Спесивцевой.

В 1923 году Егорова открыла в Париже свою школу танца, обучая балету как детей, так и звезд. Среди ее учеников Серж Лифарь, Леонид Мясин, Антон Долин, Вера Немчинова, Марго Фонтейн, Ролан Пети, Пьер Лакотт, Александра Данилова, Вильфрид Пьоле, Морис Бежар, Юрий Алгаров, Жорж Скибин, Мария Толчиф, Нина Вырубова, Розелла Хайтауэр, Давид Лишин, Татьяна Лескова, Нини Тейладе, Клод Бесси, Гилен Тесмар, Андре Эглевский. Список можно длить и длить. Благородная по натуре, княгиня Трубецкая – Егорова, обучала талантливых учеников, не имеющих возможности заплатить за уроки, бесплатно или в долг, который был во многих случаях прощен в будущем.

В 1937 году Егорова стала основательницей собственной труппы «Балет молодости», коллектива, просуществовавшего всего два сезона. Для Национального балета Нидерландов она поставила «Лебединое озеро», для Датского королевского балета «Свадьбу Авроры». Во время и после Второй Мировой войны Егорова жила недалеко от Парижа, в Кламаре. Последние дни своей жизни нуждающаяся в средствах танцовщица провела в доме престарелых. Ее не забывали ученики, посещавшие ее, советовавшиеся с ней.

Любовь Николаевна Егорова внесла значительный вклад в развитие французской балетной школы ХХ века. В 1964 году она была награждена Орденом искусства и литературы. Егорову обожали ученики. Пьер Лакотт называл ее фантастической женщиной, считал ее своей второй матерью. Он вспоминал, что в Егоровой «…замечательно сочетались ум, недюжинный талант, терпение и умение приучить ребенка к дисциплине – и она [Егорова] меня [Лакотта] пленила. Она взяла меня под свое крыло и с восьми лет и до конца жизни я оставался не только ее учеником, но и, можно сказать, почти сыном. Ей я обязан абсолютно всем: она привила мне вкус к танцу развивала музыкальное чувство».

Лакотту вторила его жена, выдающаяся французская балерина ГиленТесмар: «Она дала мне прочную базу, которая позволила мне впоследствии обогатить ее тем, что я подчерпнула из русской традиции». Этери Пагава отмечала: «Особенностью школы Егоровой являлась красота рук, поэтичность – та же экспрессивность. В этом смысле она уникальна». Нина Вырубова называла Егорову своей «балетной мамочкой». Такое не забывается.